信息来源: 发布时间:2016-12-29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

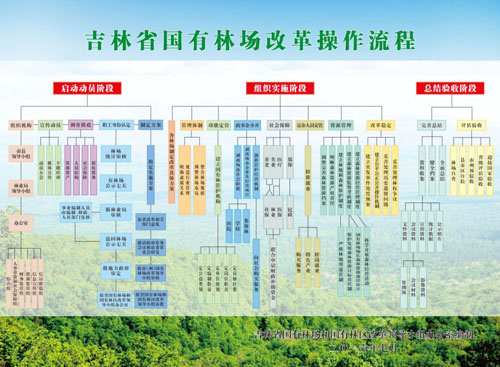

国有林场改革是党中央国务院做出的重大决策,是省委全面深化改革和省政府重点工作内容。省林业厅将国有林场改革列为林业改革首要任务,从转变林场定性这一根本出发,创新体制机制,健全保障措施,变砍树人为看树人,扎实稳妥推进改革。13个试点县份正在组织实施改革,年底完成试点任务,其它单位明年完成改革。在全国国有林场改革现场会上,我省作为先进典型介绍了改革经验。

一、深入研究谋划,编制国有林场改革实施方案

林业厅按照国家国有林场改革要求和省委省政府工作部署,深入调查摸底,多次召开基层座谈会,充分研究论证,借鉴试点省份经验,反复征求意见,形成了《国有林场改革实施方案》讨论稿。在履行了专家论证、风险评估、合法性审查等程序后,先后通过了省政府常务会议和省委全面深化改革领导小组全体会议审议,今年1月27日得到国家批复。6月15日,我省国有林场改革实施方案由省委省政府印发实施。《方案》明确改革的核心任务是,围绕保护生态、保障民生两大目标,站在生态文明的战略高度重新构建我省国有林场的管理体制、运行机制和保障体系。我省改革方案在企业林场定性、事业编制核定、富余职工安置和改革范围界定等方面都有较大突破和创新,得到国家林业局高度肯定,作为改革经验在全国推广。

二、明确公益属性,重新定位国有林场发展方向

本次改革重新界定国有林场生态责任和保护方式,将国有林场主要功能定位为保护培育森林资源,提供生态公益服务,维护国家生态安全。与功能定位相适应,明确国有林场公益事业属性。对我省现有340个国有林场,原为全额和差额事业性质的11个林场继续按事业单位管理;自收自支事业性质的146个林场加挂国有林管理机构牌子;企业性质的183个林场,原则上保持企业性质不变,通过设立的国有林管理机构购买服务实现公益林管护。新设立的国有林管理机构为从事公益服务事业单位,事业编制按所处区位、林地规模、管护难易程度等因素分三个档次核定,东部4000亩1人,中部3000亩1人,西部2000亩1人。由此,我省国有林场无论是企业性质的,还是自收自支事业性质的全部重新定位为公益事业单位,从功能定位上发生了根本性转变,由生产经营型转变为公益服务型,由追求经济效益转变为注重社会效益和生态效益。林场职工也彻底破除了“不城不乡、不工不农、不事不企”的尴尬处境,由林业供养人变为财政供养人,由林木采伐人变为森林守护人,任务职责就是保护培育森林资源。

三、创新管理机制,推进政、事、企职能分开

通过机制重建,理清职责,突出主业,合理瘦身,做到该管的管好,该放的放开。林业行政主管部门主要负责国有林场发展战略、规划、政策、标准等制定和实施。国有林场落实事业单位法人自主权,开展森林资源培育、保护和管理。国有森林资源由国家、省、市林业部门分级监管,对林地性质变更、采伐限额等强化多级联动监管。将森林资源考核结果作为综合考核评价地方政府和有关部门主要领导政绩的重要依据,对国有林场场长实行森林资源离任审计。实施森林资源经营管理制度,启动森林资源保护和培育工程,建立森林资源有偿使用制度。国有林场办社会职能实施剥离,所办医疗机构等移交属地管理。在内部管理上,严格核定事业编制,用于聘用管理人员、专业技术人员和骨干林业技能人员,经费纳入同级财政预算。实行以岗位绩效为主要内容的收入分配制度,经营性活动实行“收支两条线”。公益林管护积极引入市场机制,通过合同、委托等方式面向社会购买服务。

四、落实职工待遇,全面提高民生保障水平

改革坚持以人为本,注重民生保障,让林场职工共同分享改革成果。一是补缴社保欠费,组织全员参保。发放中央财政和省财政改革补助资金9.5亿元,专款用于补缴社保欠费,使每一名林场职工都纳入到社保范围。二是妥善安置富余职工。对富余职工主要通过森林经营购买服务、发展林下经济特色产业、技能培训转岗等措施多渠道创造就业岗位。为保持稳定,提出了人员身份不变、岗位状态不变、人员只出不进的保底政策,不搞一次性买断,不搞强制性下岗分流,主要通过保障到退休、自然减员的办法逐步消化。三是逐步提高职工工资。改革后,全省国有林场职工工资每年增幅可达15%以上,5年后可以达到或接近全省社会平均工资水平。四是纳入最低生活保障。对符合低保条件的林场职工及其家庭成员纳入当地居民最低生活保障范围,做到应保尽保。五是完善改革扶持政策。为应对全面停止国有林场天然林商业性采伐对改革进程和职工民生的影响,发放了停伐补助资金8.5亿元,优先用于富余职工养老保险、医疗保险和最低收入保障。编制了《国有贫困林场扶贫“十三五”实施方案》,将扶贫工作与国有林场改革相结合,扶持贫困林场46个,落实扶贫建设项目46个,下拨扶贫资金2189万元,实现了“改革一场、扶持一场、致富一场”目标。